Culture en déroute : entre scènes vides et artistes sans boussole

Votre Pub ici !

« Ce n’est pas parce qu’on est visible qu’on est lisible. » Cette formule du philosophe Achille Mbembe (dans Sortir de la grande nuit, La Découverte, 2010, p. 67) illustre bien le malaise actuel de la scène culturelle sénégalaise. Trop souvent, ceux qui prétendent incarner l’art se contentent de performance de surface, confondant originalité et grotesque, singularité et spectacle vide. La culture, pourtant matrice des identités collectives et ferment des révolutions silencieuses, semble désormais orpheline d’une vision.

Ce déclin trouve un miroir dans la multiplication d’attitudes excentriques sans fond, où l’apparat devient posture, et la dissidence, simple déguisement. Se démarquer, oui, mais pourquoi ? « Le style ne suffit pas ; encore faut-il que le sens suive », rappelle la sociologue Nathalie Heinich (Le paradigme de l’art contemporain, Gallimard, 2014, p. 114). Ce que certains appellent originalité n’est bien souvent que mimétisme vide, loin d’un engagement artistique ou politique réel.

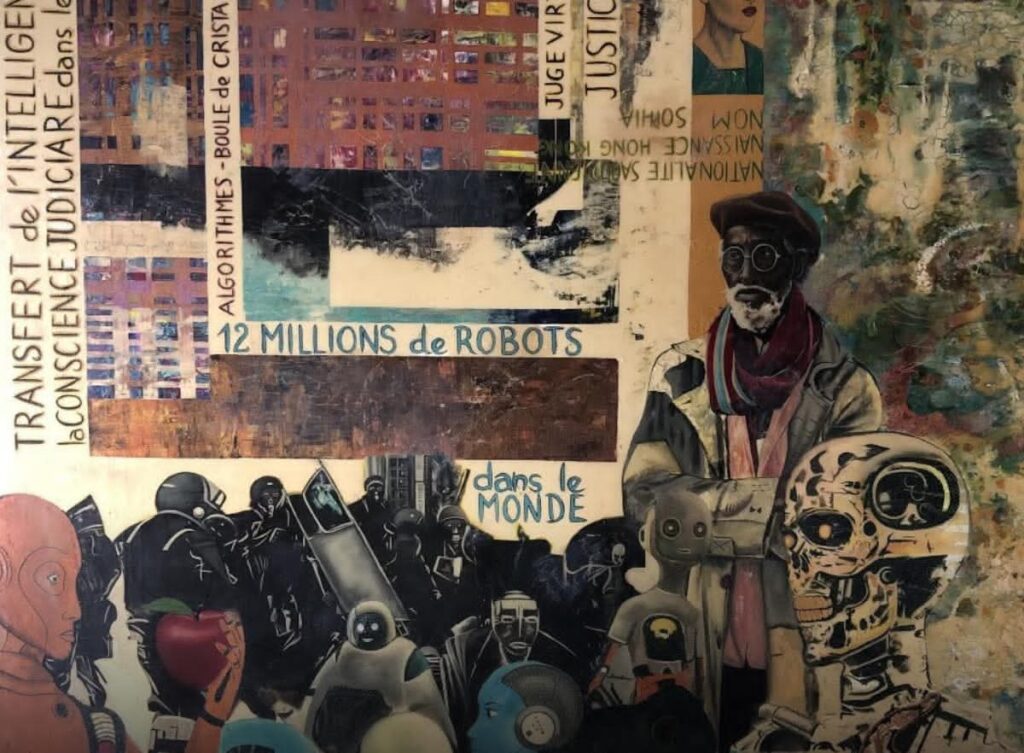

Face à cette confusion, la figure d’Issa Samb, alias Joe Ouakam (1945-2017), offre un contre-modèle puissant. Artiste total poète, plasticien, philosophe de rue Joe Ouakam ne s’est jamais contenté de paraître. Sa marginalité était pensée, sa folie créatrice canalisée par une méthode : celle d’un art critique, inscrit dans une longue tradition de résistance symbolique. À l’instar de Salvador Dalí, il utilisait la méthode paranoïaque-critique pour interroger l’absurde du réel.

Selon l’historienne de l’art Cécile Fromont (The Art of Conversion, University of North Carolina Press, 2014), « le vrai génie artistique africain est souvent minoré par ceux qui voient l’exubérance sans déceler la profondeur ». Joe Ouakam a contredit cette tendance. Membre fondateur du collectif Agit’Art, il a déconstruit l’esthétique imposée de l’École de Dakar et exploré des voies nouvelles, nourries de satire, de philosophie et de provocation poétique.

Son apparente extravagance masquait un positionnement politique rigoureux. « Joe parlait au futur », disait de lui le professeur Ibrahima Wane, spécialiste des arts du spectacle à l’Université Cheikh Anta Diop. Il s’adressait à des époques à venir, s’inscrivant dans un temps long où la culture sème pour demain.

Hélas, aujourd’hui, l’héritage de ces penseurs de l’art semble trahi. Le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose en est l’illustration parfaite : majestueux, mais vide de programmation ambitieuse. Comme l’a souligné le politologue sénégalais Hamidou Anne : « On a construit une maison sans projet d’habitation culturelle. » (Le Monde Afrique, 2023). Les artistes ne demandent pourtant que cela : des espaces pour s’exprimer, être vus, reconnus, portés.

La disparition d’émissions comme Oscar des Vacances, qui révélait les talents des quartiers à l’échelle nationale, a contribué à l’effacement de la culture populaire dans les ASC (Associations sportives et culturelles). Ce désengagement culturel est alarmant, car, comme l’écrit Aminata Diaw Cissé (La citoyenneté en Afrique, Karthala, 2001, p. 89), « une démocratie sans culture est une démocratie sans mémoire ni imagination ».

Depuis l’ère post-Senghor, la politique culturelle semble naviguer à vue. On nomme sans vision, on inaugure sans programmer, on célèbre sans entretenir. Le casting des dirigeants de la culture, trop souvent basé sur des critères de façade, reflète une profonde méconnaissance de ce que représente la culture : un chantier de longue haleine, une transmission intergénérationnelle.

Pour le philosophe Souleymane Bachir Diagne (En quête d’Afrique(s), Albin Michel, 2018), « le rôle de la culture est de nous faire sortir de la répétition pour nous projeter vers l’invention de sens. » Or, sans contenu, sans dramaturgie, sans écriture scénique, les infrastructures culturelles deviennent des coquilles vides.

Le financement de la culture reste marginalisé dans les budgets publics. Un rapport de l’UNESCO (2022) révèle que moins de 1 % des budgets nationaux africains est consacré à la culture. Pourtant, ce secteur pourrait générer des milliers d’emplois et renforcer la cohésion sociale. À condition qu’il soit pensé, structuré, porté par des femmes et hommes qui ont fait leurs humanités, et non par des communicants pressés de produire des événements décoratifs.

En définitive, comme le disait Frantz Fanon (Les damnés de la terre, 1961), « chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » La génération actuelle est face à ce choix : investir dans une culture de fond ou se contenter de coups d’éclat sans lendemain.

Il ne s’agit pas de s’offrir en spectacle, mais de servir un spectacle qui élève, qui transforme, qui éclaire. La culture n’est pas un décor de cérémonie, mais une force de régénération nationale. Et comme l’écrivait Léopold Sédar Senghor : « La culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié. »

Imam chroniqueur Babacar Diop

babacar19diop76@gmail.com